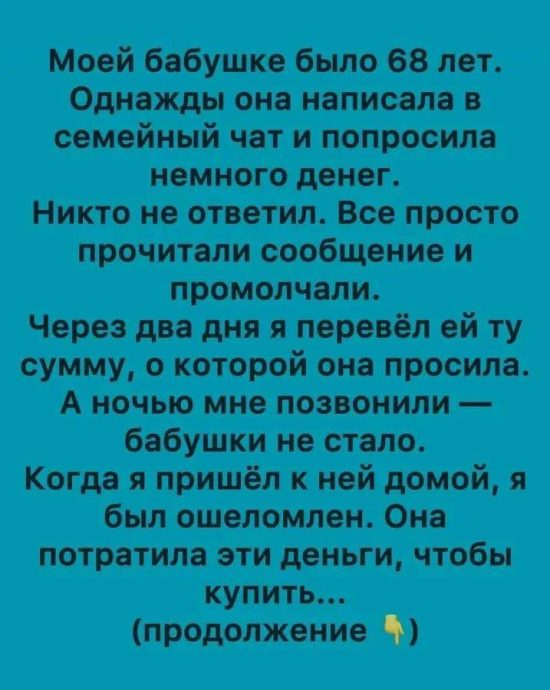

Последняя просьба

Моей бабушке было шестьдесят восемь.

Она никогда не жаловалась. Ни на здоровье, ни на одиночество, ни на маленькую пенсию, которую приходилось растягивать до последней копейки. Она была из тех людей, кто привык терпеть молча и считать, что «детям и внукам тяжелее».

Поэтому то сообщение в семейном чате прозвучало почти нереально.

Короткое. Вежливое. Словно извиняющееся за сам факт своего существования.

«Дети, если есть возможность, одолжите немного денег. Нужно срочно. Верну, как смогу».

Чат ожил — но только значками прочтения.

Синие галочки появлялись одна за другой.

Сообщение увидели все.

Ответил — никто.

Прошёл час. Потом второй. Потом целый день.

На следующий день — тишина.

Мне было стыдно. Не за них — за нас всех.

Через два дня я перевёл бабушке ровно ту сумму, о которой она просила. Без комментариев. Без упрёков. Просто написал: «Держись. Я рядом».

Она ответила почти сразу:

«Спасибо, внучек. Ты даже не представляешь, как вовремя».

Это было наше последнее сообщение.

Ночью зазвонил телефон.

Голос был чужой, сухой, осторожный — таким говорят плохие новости.

Бабушки не стало.

Когда я пришёл в её квартиру на следующий день, меня накрыло ощущение, будто воздух стал тяжелее.

Всё было на своих местах. Чисто. Аккуратно. Чайник вымыт. Кровать застелена так, словно она просто вышла в магазин.

Но на столе, рядом с фотографией дедушки, лежал пакет.

И тогда я понял, на что именно она потратила те деньги.

В пакете были не продукты.

Не лекарства.

Не коммунальные квитанции.

Там лежали аккуратно сложенные вещи. Новые. С бирками.

Детское пальто.

Два свитера.

Тёплые носки.

И маленький рюкзак с пришитым именем: «Саша».

Саша — мой младший двоюродный брат. Сын той самой тёти, которая первой прочитала сообщение бабушки… и промолчала.

Рядом — конверт. В нём список. Написанный дрожащей, но всё ещё аккуратной рукой:

«На зиму. Чтобы не мёрз. Куртку взяла с запасом — быстро растёт. Деньги от внука. Спасибо ему».

Я сел прямо на пол.

Пазл начал складываться слишком быстро и слишком больно.

Бабушка знала, что уходит.

Она чувствовала это.

И последние деньги, которые ей удалось получить, она потратила не на себя.

Она купила тепло.

Заботу.

Будущее — пусть маленькое, но настоящее — для ребёнка, о котором никто не подумал.

На кухне я нашёл ещё одну тетрадь. Старую, с выцветшей обложкой.

Это был не дневник — скорее, тихий разговор самой с собой.

Она писала редко. Но каждую запись начинала одинаково:

«Если вдруг меня не станет…»

Я читал и понимал: она готовилась. Не к смерти — к тому, что останется после неё.

Она знала, кто из детей давно не звонит.

Знала, кто вспоминает только по праздникам.

Знала, что её просьбу проигнорируют.

Но всё равно написала.

Потому что надежда — последнее, что умирает.

В одной из записей было:

«Я не обижаюсь. Просто больно. Наверное, я что-то сделала не так, раз стала незаметной».

Я сжал тетрадь так сильно, что побелели пальцы.

На похоронах было много людей.

Все говорили правильные слова.

Все плакали — особенно те, кто молчал в чате.

Кто-то шептал:

— Она никому ничего не говорила…

— Всегда такая сильная…

— Никогда ничего не просила…

Я молчал.

Через неделю я отнёс вещи Саше.

Его мама растерялась:

— Зачем? Мы бы сами купили…

Я посмотрел ей в глаза и спокойно ответил:

— Она купила. Уже.

Вечером я написал в тот самый семейный чат.

Коротко. Без обвинений.

«Бабушка потратила последние деньги на вещи для Саши. Спасибо всем, кто прочитал её сообщение».

Ответов не было.

Но в этот раз тишина была другой.

Иногда я думаю: а если бы ответили все?

Если бы каждый перевёл хоть немного?

Если бы она почувствовала, что нужна?

Я не знаю, изменило бы это исход.

Но я точно знаю одно:

Последний поступок человека — самый честный.

И бабушка ушла, думая не о себе, а о нас.

Теперь, когда я вижу в чате сообщение от пожилого родственника, я не откладываю.

Я отвечаю сразу.

Потому что иногда два дня молчания — это вечность,

а «потом» может не наступить никогда.

После того сообщения в семейном чате никто не писал почти неделю.

Чат, который раньше оживал по любому поводу — от скидок в супермаркете до глупых мемов — вдруг стал мёртвым.

Ни «доброе утро».

Ни «кто заберёт детей».

Ни одного смайлика.

Как будто все разом поняли: любое слово теперь будет выглядеть фальшиво.

Я часто возвращался в бабушкину квартиру. Не потому что нужно было разбирать вещи — просто там всё ещё пахло ею. Старым мылом, укропом, чуть подгоревшим луком и чем-то очень родным, что невозможно купить ни за какие деньги.

На подоконнике стояли фиалки.

Она ухаживала за ними с особой тщательностью, как за живыми существами, которые могли её понять.

В одной из чашек, перевёрнутой вверх дном, я нашёл сложенный вчетверо листок.

Моё имя.

Руки задрожали.

«Если ты это читаешь — значит, я уже не могу сказать вслух. Спасибо тебе. Не за деньги. За то, что услышал. Ты — единственный, кто ответил не переводом, а сердцем».

Я сидел долго. Очень долго.

И впервые за много лет позволил себе заплакать — не украдкой, не тихо, а по-настоящему, вслух.

Проходит время.

Горе не исчезает — оно просто меняет форму.

Люди возвращаются к своей жизни.

Работа.

Сериалы.

Пробки.

Планы.

Но есть вещи, которые не возвращаются обратно.

Например, привычка думать: «Она всегда рядом, успеется».

Через месяц после похорон мне позвонила тётя. Та самая.

Голос был натянутый, будто она говорила сквозь стекло.

— Слушай… мы тут подумали… может, ты зря так написал тогда в чат? Все теперь как будто виноваты.

Я медленно выдохнул.

— А вы не виноваты?

Молчание.

— Мы просто не ожидали, что всё так… — она запнулась. — Быстро.

— Она тоже не ожидала, что никто не ответит, — сказал я спокойно. — Но как-то справилась.

После этого разговора она больше не звонила.

Не деньги. Выбор

Самое страшное открытие пришло позже.

Я нашёл квитанции.

Аптека.

Кардиолог.

Обследование.

Она знала диагноз.

И знала, что лекарства стоят дороже, чем она может себе позволить.

Перед ней был выбор:

купить таблетки;

или купить пальто ребёнку.

Она выбрала не себя.

Не потому что была святой.

А потому что была бабушкой.

Саше исполнилось восемь

Через полгода.

Он пришёл ко мне в том самом пальто. Чуть великовато, рукава подвернуты.

— Бабушка купила, да? — спросил он вдруг.

Я кивнул.

Он помолчал, потом добавил тихо:

— Она говорила, что зима — это проверка. Кто переживёт холод, тот сильный.

Я отвернулся, чтобы он не видел моего лица.

Разбирая вещи окончательно, я нашёл флешку. Подписанную: «На всякий случай».

На ней было одно видео.

Бабушка сидела на кухне. В старом халате. Без пафоса. Без слёз.

— Я не знаю, когда вы это посмотрите, — сказала она. — Может, уже поздно. Может, ещё вовремя.

Она улыбнулась.

— Я не держу зла. Просто хочу, чтобы вы помнили: молчание — тоже поступок. Иногда самый громкий.

Она посмотрела прямо в камеру.

— А ты, если смотришь… спасибо, что был человеком.

Теперь я знаю одну вещь наверняка.

Наследство — это не квартиры.

Не сбережения.

Не вещи.

Иногда единственное, что человек оставляет после себя, — стыд тем, кто промолчал,

и совесть тем, кто ответил.

И с этим наследством каждому приходится жить дальше.

Когда правда перестаёт быть личной

Прошёл почти год.

Иногда кажется, что время притупляет боль.

Но на самом деле оно лишь убирает анестезию — и ты начинаешь чувствовать всё яснее.

В годовщину бабушкиной смерти семья решила собраться.

Инициатива исходила не от сердца — от традиции.

«Так принято», — сказала тётя в чате.

Я долго сомневался, идти ли.

Но потом понял: если не приду — буду таким же, как они. Теми, кто избегает неудобных разговоров.

Мы собрались в той самой квартире.

Её квартире.

Чайник всё ещё стоял на своём месте.

Фиалки выжили. Я ухаживал за ними, как она учила: не заливать, разговаривать, благодарить.

Все сидели за столом, говорили тихо, будто боялись потревожить стены.

Но напряжение висело в воздухе, как пыль в солнечном луче.

И тогда двоюродный брат — взрослый, сорокалетний мужчина — вдруг сказал:

— Слушай… а ведь если подумать, она сама виновата. Надо было сказать прямо. Позвонить. Настоять.

Я поднял глаза.

— Она написала, — ответил я. — Этого было достаточно.

— Ну не знаю… — пожал плечами он. — Сейчас все просят. Мало ли.

И тогда я понял: они всё ещё ничего не поняли.

Я встал и молча пошёл в комнату.

Вернулся с папкой.

— Я не собирался это показывать, — сказал я. — Но, видимо, пора.

В папке были копии медицинских заключений.

Диагноз.

Сроки.

Рекомендации врачей.

И последняя приписка рукой бабушки:

«Лекарства дорогие. Решила не брать. Детям нужнее».

За столом стало так тихо, что было слышно, как тикают часы.

Кто-то ахнул.

Кто-то отвернулся.

Кто-то уставился в стол, будто хотел провалиться сквозь него.

— Она знала? — прошептала тётя.

— Да, — ответил я. — И всё равно попросила не для себя.

— Почему она нам не сказала?! — голос сорвался.

Я посмотрел прямо ей в глаза.

— Потому что вы не ответили, когда она сказала достаточно.

С того дня семья раскололась окончательно.

Одни начали оправдываться:

— Мы не видели…

— Было не до того…

— Думали, кто-то другой поможет…

Другие замолчали навсегда.

А я понял ещё одну страшную вещь:

вина не объединяет — она разъедает.

Саша нашёл тетрадь

Ему было уже девять.

Он копался в шкафу и нашёл ту самую тетрадь.

Принёс мне.

— Это бабушкино? — спросил он.

Я кивнул.

— Можно почитать?

Я сомневался. Но потом вспомнил её слова: «Дети должны знать правду. Иначе они повторят ошибки».

Он читал медленно. Вслух.

Иногда останавливался.

— Она писала обо мне больше, чем обо всех, — сказал он удивлённо.

— Потому что ты был самым маленьким, — ответил я. — И самым беззащитным.

Он задумался, потом сказал фразу, от которой у меня перехватило дыхание:

— Значит, когда человек старый, он становится невидимым?

Я не сразу нашёл слова.

— Нет, — сказал я. — Он становится зеркалом. В нём видно, кто ты на самом деле.