Тишина над головой

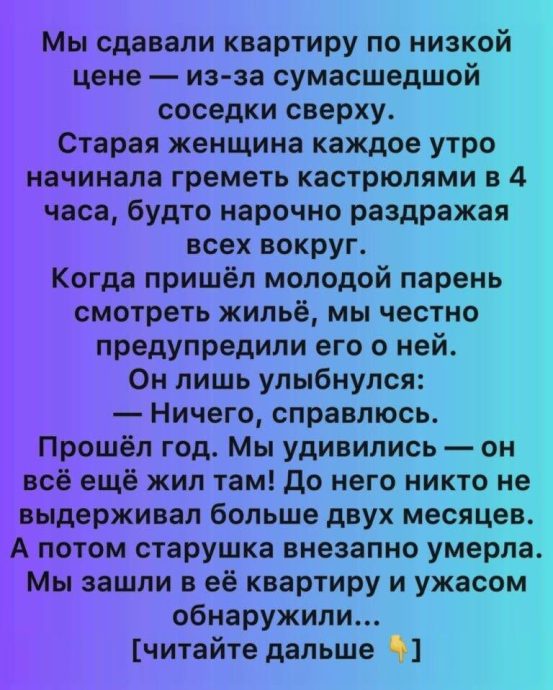

Мы давно сдавали эту квартиру дешевле рынка — и не из-за метража или ремонта.

Причина жила этажом выше.

Соседка.

Старая, высохшая, с вечным платком на голове и глазами, в которых будто поселилась злость на весь мир.

Каждое утро, ровно в четыре часа, она начинала свой адский ритуал: грохот кастрюль, скрежет крышек, падение ложек. Казалось, она делала это нарочно — словно проверяла, кто ещё способен терпеть.

Жильцы менялись один за другим.

Два месяца — рекорд.

Когда пришёл смотреть квартиру молодой парень, мы, как всегда, предупредили честно.

Рассказали всё. Даже не смягчали.

Он выслушал, улыбнулся и спокойно сказал:

— Ничего. Я справлюсь.

Мы переглянулись.

Такие слова мы уже слышали.

Но прошёл месяц. Потом второй. Потом полгода.

А через год мы вдруг осознали — он всё ещё там живёт.

А потом соседка сверху внезапно умерла.

И когда мы зашли в её квартиру…

мы поняли, почему он остался.

Смерть старушки была внезапной — по крайней мере, так говорили соседи.

Утром — привычный грохот.

А на следующий день — тишина. Густая, неестественная, пугающая.

На третий день дверь её квартиры вскрыли сотрудники ЖКХ.

Никто не хотел заходить первым.

Мы поднялись туда уже после — формально, чтобы оценить состояние жилья перед опечатыванием. Но внутри каждого из нас жило другое чувство. Тревожное. Тягучее.

Квартира встретила нас запахом.

Не смерти — нет.

Запахом старой пыли, лекарств и чего-то… металлического.

Обои были облезлыми, мебель — из другого века. Всё выглядело так, словно время здесь остановилось лет сорок назад.

Но главное было не это.

В спальне, аккуратно разложенные на кровати, лежали наушники. Беруши. И… дневники.

Много дневников.

Тонкие школьные тетради, исписанные мелким, аккуратным почерком.

Мы начали читать.

«4:00. Я снова встала. Надо шуметь. Он должен слышать.

Он не должен спать. Пока он не вспомнит».

Мы замерли.

Следующие страницы были страшнее.

«Он думает, что я сумасшедшая.

Все так думают.

Но только он знает правду.

Он живёт подо мной не случайно».

Мы вспомнили жильца.

Молодой. Спокойный. Вежливый.

Слишком спокойный.

В одном из дневников была вложена старая фотография.

Мальчик лет десяти.

Рядом — женщина. Моложе. Та же соседка. Только живая, сильная.

На обороте подпись:

«Мой сын. 1998 год.»

Сердце ухнуло вниз.

В последней тетради была запись, сделанная за день до смерти:

«Он всё понял. Он не жалуется.

Он не съезжает. Он слушает.

Теперь можно уходить».

Мы вышли из квартиры, не сказав ни слова.

Через несколько дней мы решились поговорить с жильцом.

Он открыл дверь сразу.

Улыбнулся.

— Вы, наверное, из-за соседки? — спросил он тихо.

Мы кивнули.

— Я знал, что вы всё увидите, — сказал он. — Она ждала этого.

Он пригласил нас внутрь.

На тумбочке у двери лежали те самые беруши. Нетронутые.

— Она была моей матерью, — произнёс он наконец. — Но… не такой, какой вы её знали.

Он рассказал всё.

Когда ему было десять, она лишила его слуха — случайно, в приступе ярости.

А потом сказала всем, что он глухой от рождения.

Годы в интернате.

Годы молчания.

Годы ненависти.

Он восстановил слух уже взрослым.

Нашёл её.

Снял квартиру под ней — намеренно.

— Она шумела не для того, чтобы раздражать, — сказал он. —

Она хотела, чтобы я слышал.

Чтобы каждый день напоминал мне, что я жив. Что могу слышать.

Это был её способ попросить прощения.

Он посмотрел на потолок.

— Я не уезжал, потому что знал: когда она перестанет шуметь…

её больше не станет.

Он ушёл через неделю.

Мы быстро нашли новых жильцов — цену подняли, желающих было много. Люди радовались тишине, светлым окнам и наконец-то спокойным ночам.

Первые недели всё было идеально.

А потом, ровно в четыре утра, раздался звук.

Не громкий.

Не резкий.

Словно кто-то очень осторожно поставил кастрюлю на плиту.

Новые жильцы позвонили нам на следующий же день.

— Наверное, показалось, — сказала девушка. — Дом старый, трубы…

Мы поверили. Или сделали вид, что поверили.

Но на следующей неделе нам позвонили снова.

Потом — ещё раз.

— Это происходит всегда в одно и то же время, — говорил мужчина. — Ровно в четыре.

— Сверху?

— Да… но там же никто не живёт?

Квартира старушки стояла опечатанной.

Мы решили подняться туда снова.

Дверь скрипнула — звук был другим, чем раньше.

Будто кто-то уже давно открывал её без нас.

Внутри стало чище.

Кто-то вымыл пол.

Убрал пыль.

На кухне на плите стояла кастрюля.

Пустая.

Чистая.

Но тёплая.

Я протянула руку и резко отдёрнула пальцы.

— Это невозможно… — прошептала я.

На столе лежал новый дневник.

Не старый, не пожелтевший.

Современная тетрадь.

Почерк был знаком.

«Я думал, что всё закончилось.

Но тишина оказалась страшнее шума.

Она не ушла.

Она просто больше не над головой.»

Страница ниже:

«Когда я съехал, она осталась одна.

А одиночество — это то, что она ненавидела больше всего.»

Мы пролистали дальше.

«Я слышу её шаги теперь не ушами.

Я слышу их внутри.»

Через месяц он вернулся.

Мы узнали об этом не сразу — сначала жильцы снова начали съезжать.

Один за другим.

Без объяснений.

С бледными лицами и фразой:

— Здесь… слишком тихо.

Он стоял у подъезда, когда мы приехали.

— Я знал, что вы придёте, — сказал он спокойно. — Она снова шумит?

Мы не ответили.

— Не бойтесь, — добавил он. — Она не злится.

Она просто боится остаться одна.

Он снова снял ту же квартиру.

Ту самую.

И в ту же ночь, ровно в четыре утра, шум прекратился.

Навсегда.

Спустя полгода мы получили письмо без обратного адреса.

Внутри — листок.

«Иногда прощение — это не слова.

Это привычка жить рядом с болью и не бежать.

Она перестала шуметь, потому что я снова здесь.

Теперь мы оба можем спать.»

С тех пор квартира сдаётся без проблем.

Мы старались больше не вспоминать этот дом.

Он снова стал «нормальным»: жильцы жили подолгу, не жаловались, не съезжали ночью с дрожащими руками и пустым взглядом.

Но одна деталь не давала покоя.

Никто из новых жильцов не ставил будильник.

И всё равно почти все признавались — если разговор заходил случайно — что просыпаются около четырёх утра.

Без причины.

Без шума.

Просто открывают глаза.

— Как будто кто-то проверил, на месте ли ты, — сказала одна женщина и тут же рассмеялась, будто испугалась собственных слов.

Мы перестали поднимать голову к потолку.

То, чего не должно было быть

Весной нам позвонили из архива БТИ.

Просили уточнить старые данные по дому — обычная формальность.

— У вас тут несоответствие, — сказал сотрудник, перелистывая бумаги. —

В квартире сверху никогда не была зарегистрирована пожилая женщина.

Мы замерли.

— Простите?..

— Там с девяностых числится только один человек. Мужчина. Год рождения — 1988.

Имя было знакомым.

Тот самый парень.

— А… его мать? — осторожно спросили мы.

— У него нет матери, проживавшей по этому адресу, — ответили сухо. —

По документам она умерла задолго до заселения дома.

После этого разговора мы долго сидели молча.